春风化雨润初心,实践育人正当时。2025年春季学期,学校马克思主义学院积极落实“大思政课”建设要求,依托“大治河文化展示馆”“浦东历史博物馆”两大实践教学基地,打造“沉浸式”大思政课实践课堂,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心入行。

解码地域文化密码:在“大治河精神”中感悟时代变迁

每周五下午,校车分批次往返接送2024级学生前往位于浦江东岸的“大治河文化展示馆”进行习近平新时代中国特色社会主义思想概论课程实践教学。作为上海人工开挖的最大河流,大治河承载着半个世纪前十万建设者“战天斗地、团结治水”的奋斗记忆,如今更成为浦东乡村振兴与生态文明建设的缩影。在“大治河文化展示馆”,马克思主义学院与校团委创新探索思政课建设新路径与内涵式发展新模式,协同培养共青团学生担任志愿讲解员,以“治水兴城”“生态蝶变”“人民力量”三大篇章为主线,通过历史影像、实物模型、互动沙盘等载体,全景式为同学们呈现大治河流域从“水患之地”到“生态廊道”的沧桑巨变。

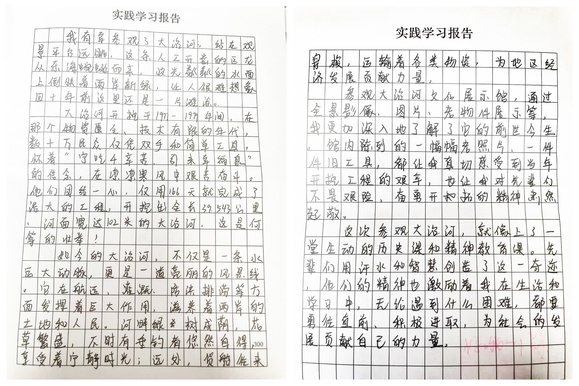

“这次参观大治河,就像上了一堂生动的历史课和精神教育课。先辈们用汗水和智慧创造了这一奇迹,他们的精神也激励着我在生活和学习中,无论遇到什么困难,都要勇往直前、积极进取,为社会的发展贡献自己的力量。”2024级韩语专业鲜玉曼同学在学习报告中写道。课堂上,思政教师将习近平新时代中国特色社会主义思想与大治河的建设、治理实践深度融合,通过案例教学,使理论在行走中具象化。据统计,本学期共有63个班级、2400余名学生参与该课程,形成实践报告2400余篇。

触摸历史发展脉络:在浦东叙事中读懂中国道路

与此同时,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教研室将课堂延伸至“浦东历史博物馆”。作为“中国改革开放的象征”,浦东的发展历程是中国特色社会主义道路的生动注脚。马克思主义学院与“浦东历史博物馆”共同培养理论社团学生担任场馆志愿讲解员,从“浦东成陆”的地理变迁讲到“开发开放”的时代抉择,使参加实践学习的同学们深刻感受百年党史与地方发展史的同频共振。

2023级学前教育专业余嘉同学作为志愿讲解员,向参观同学们深情讲述千百年来浦东人孜孜以求、不懈奋斗的历史,“这里的每一张规划图纸、每一件实物展品,都是‘中国之治’的微观见证。作为讲解员,我在备课过程中更深切体会到理论背后的实践力量。” 截至本学期,马院理论社团累计培养学生讲解员30余名,服务实践教学20余场、3500多人次。

此次“沉浸式”大思政课实践活动,以地域文化与历史发展为生动教材,打破了传统课堂的壁垒,两个实践活动共同指向“立德树人”的核心目标,通过实地走访与亲身体验,同学们在“大治河精神”中汲取奋进力量,于浦东发展历程里明晰中国道路的正确性,让思政教育真正做到了“知行合一”,也为高校思政课创新发展提供了有益范例。下一步马克思主义学院将持续推进“大思政课”实践教学改革,引导青年学生在“看中国、观时代、悟思想”中厚植家国情怀,锤炼过硬本领,让青春在中国式现代化建设中绽放绚丽之花。